孟修祥[1]

摘 要:“楚王好细腰”的历史故事,最早记载于《墨子·兼爱》,本意在推行“兼爱”主张。战国时代,故事的主题转移到了爱惜人才,其中男“士”变成了女性。东汉时代,出现了“楚王好细腰,宫中多饿死”的负面之意,楚王也成了被批判遣责的对象,形象定格至今。然而,从当今楚文化区域内出土的大量文物来看,如楚国雕塑中的器物、青铜器中的升鼎、帛画与玉佩中的人物,还有汉代画像砖上的楚舞等等,充分证明“好细腰”是楚人的一种审美好尚。而这种审美好尚与楚地的自然环境、楚人的浪漫艺术特质以及人类共同的审美情趣有着密切的关系。本文借助于二重证据法,以期达到澄清与还原的目的。

关键词: 楚王 细腰 升鼎、帛画 玉佩 画像砖

“楚王好细腰”是人们耳熟能详的历史故事,随着历史的变迁,故事意旨也随之变异。春秋时代出现的是细腰男“士”,到战国时代,故事中的男“士”变成了女性,专指男性的关键字消失,意旨或言“兼爱”,或言“得贤”。到东汉时代出现了“楚王好细腰,宫中多饿死”的负面之意,楚王也成了被批判被遣责的对象,形象定格,至今未变。但从当今楚文化区域内出土的大量先秦两汉的文物来看,“好细腰”呈现出的是楚人两千多年前就已形成的一种审美好尚。如楚国雕塑中的器物、青铜器中的升鼎、帛画与玉佩中的人物,还有汉代画像砖上的楚舞等等,无不呈现“好细腰”的审美特征。那么,为何如此?这得结合历史文献与相关的出土实物来进行梳理,从楚地水乡泽国的自然环境、楚人的浪漫艺术特质与人类共同的审美情趣来寻找答案,借助于二重证据,以期达到澄清与还原的目的。

一 “楚王好细腰”的意旨衍变

最早记载这一故事的是《墨子·兼爱》:

昔者楚灵王好士细腰,故灵王之臣皆以一饭为节,胁息然后带,扶墙然后起。比期年,朝有黧黑之色。是其故何也?君说之,故臣能之也。”[2]

墨子意在说明君之所悦,臣而行之,即上行下效的道理。并在此段文字的前后加上“晋文公好恶衣”和“越王好勇士”两个典故,以强调君王的影响力之重要。墨子的真正用意在倡导“兼相爱,交相利”的学说,如果君王推行这一学说,应该是很容易办到的,这是墨子讲这一故事的本意。

后来《战国策》楚策一《威王问於莫敖子华》所讲的故事与《墨子》的记载基本一致,但转移到了爱惜人才的主题。楚威王听莫敖子华讲了过去令尹子文、叶公子高、莫敖大心、棼冒勃苏(申包胥)以及蒙谷五位楚国历史名臣事迹之后,慨叹不已:“此古之人也。今之人,焉能有之耶?”于是莫敖子华讲了如下的故事:“昔者先君灵王好小要,楚士约食,冯而能立,式而能起。食之可欲,忍而不入;死之可恶,然而不避。”莫敖子华接着发挥道:“若君王诚好贤,此五者皆可得而致之。” [3] 对话的主题在于能否得贤才,与后世唐太宗所说的“前代明王使人如器,皆取士于当时,不借才于异代”[4] 的人才观是一致的。

随着时间的推移,“楚王好细腰”的故事出现了变异。在《荀子》和《尹文子》中,把好细腰的楚王写成为了楚庄王,也许是笔误所致。但在《晏子春秋》《韩非子》《尹文子》和《荀子》的记载中,“士”这个专指男性的关键字消失了,往后进一步衍变,男“士”变成了女性。如在《管子·七臣七主》篇中记载:“楚王好小腰,而美人省食”[5] 即是。虽然男“士”变成了美女,美女为了保持其“小腰”的风韵,而注意克制饮食,其意旨不存在褒贬。

到东汉初期,名将马援长子马廖撰《上长乐宫以劝成德政疏》,出现了“楚王好细腰,宫中多饿死”的负面之意。《后汉书》卷二十四《马援列传第十四》与《资治通鉴》卷四十六《汉纪三十八》均有转载:“吴王好剑客,百姓多创瘢;楚王好细腰,宫中多饿死。” 楚王好细腰,以至于宫中的女子饿死了很多,显然衍变成了一个具有负面意义的故事。于是,后来又有人以自己的理解,为“楚王好细腰,宫中多饿死”寻找佐证,说楚灵王花费巨资建造“台高十丈,基广十五丈”的章华台,于是,章华台里,弦歌之声,昼夜不绝。据说由于“灵王好细腰”,纤瘦的宫女弱不禁风,要登上台顶,居然要休息三次才上得去,因此,章华台又被戏称为“细腰宫”“三休台”。楚灵王本来就有荒淫无道的恶名,由此又增加了一项罪名。在后世的很多文学作品中,“细腰宫”“细腰”成了“楚王好细腰”的代名词,如李商隐的《梦泽》“梦泽悲风动白茅,楚王葬尽满城娇。未知歌舞能多少,虚减宫厨为细腰。”诗中的“楚王葬尽满城娇”是诗人想象之词,诗人把“楚王好细腰”的“宫中”范围扩展到“满城”,由“多饿死”变成了“葬尽”,在李商隐笔下,楚王成了罪不容诛的千古罪人,作者愤慨之情溢于言表。再如汪遵的《细腰宫》:“鼓声连日烛连宵,贪向春风舞细腰。争奈君王正沈醉,秦兵江上促征桡。”诗歌描绘君王的放纵沉醉,细腰舞女成了君王享乐的工具,“争奈君王正沈醉,秦兵江上促征桡”,则深刻揭示出君王痴迷于享乐导致国家危机的关系,折射出了作者对君王不理政务的愤慨和忧虑之情。诗人以夸张的手法写“楚王好细腰”,批判的锋芒直指现实,而完全置历史的真实于不顾。对此,余嘉锡先生曾指出:“正如诗人用典,苟有助于文章,固不必问其真伪也。”[6]

作为一个负面意象性的历史典故,后世文学艺术家广泛应用于现实批判之中,如黄庭坚的《寄晁元忠十首》之一:“楚宫细腰死,长安眉半额。比来翰墨场,烂漫多此色。”以“细腰死”“眉半额”[7] 讥刺毫无创新的文学模仿之作即是。李渔在其《闲情偶寄·声容部·修容第二》中有一点评:

“楚王好细腰,宫中皆饿死;楚王好高髻,宫中皆一尺;楚王好大袖,宫中皆全帛。”细腰非不可爱,高髻大袖非不美观,然至饿死,则人而鬼矣。[8]

他认为细腰是可爱的,但追求腰细,直至饿死人则与美的追求背道而驰了,所以好细腰的楚王也成了人们口诛笔伐的对象。

由此可见,在历史文献记载中,关于“楚王好细腰”故事的对象是由男变女,内涵衍变过程为:倡导“兼爱”学说——言能否得贤才——遗责君王荒淫无道。后人往往因出于批评现实的需要,借题发挥,忽视了楚人好细腰的审美观念,转而成为一种借古讽今的政治批评与艺术批评的话语。直至当今,知道这一故事的人,大多将其视为一个负面的典故。

二 “楚王好细腰”的审美取向

然而,从上百年来楚文化区域内出土的大量先秦两汉文物来看,“好细腰”呈现出的是楚人一种独特的审美取向。举凡青铜器中的升鼎、帛画与玉佩中的人物、刺绣中的楚凤、雕塑中的楚器物、汉代画像砖上的楚舞等等,都证明墨子的记载属实,但可能出于对楚人浪漫之风的反感,墨子采用了一些夸张描述而已。

首先,从楚式升鼎来看,自河南淅川下寺2号楚墓中出土的形制相同、大小相次的7件铸造精美的王子升鼎,到安徽寿县楚幽王墓出土的铜升鼎,总体形制几乎大同小异:两耳外撇、大敞口、浅腹、束腰、大平底、三直立兽蹄形足,具有鲜明的曲线美与强烈的动态美。构思之奇巧,纹饰之精细,工艺之精湛,尤其是平底束腰的形态,充分体现出“楚王好细腰”的审美取向。由此证明,在楚灵王好细腰之前,楚人的审美取向和风气早已形成,只不过是到墨子的时代才被记载下来。王子午鼎是升鼎之中的代表作,升鼎的腹部内收,形成鲜明的束腰形结构,鼎足外侧则使用内凹的弧形线条,造成鼎足向内收敛的视觉感,从而达到了“一波三折”艺术效果。这种造型独特的楚国升鼎,因其经典性制作而被称之为“楚式鼎”。以王子午鼎为代表的束腰升鼎显然沿袭了传统的楚国器形,反映了楚人对灵巧、带有生动的“S”形的喜好,从而体现出以细腰为美的审美倾向。

其次,从楚服中的“楚式袍”来看,也呈现为“细腰瘦长”的风尚。生活在水乡泽国的楚人,强烈感受到水的灵动与柔性,从而影响到楚人的身体审美,如《楚辞·大招》中描绘的“小腰秀颈,若鲜卑只” “丰肉微骨,调以娱只”;《楚辞·招魂》中描绘的美女是“靡颜腻理”“弱颜固植”“姱容修态”,在这些描绘中,美女形象有着纤细的腰肢、柔美的身段、灵动的舞姿,这就是当时上层社会理想的女性身体形象。证之于出土文物,如曾侯乙大型编钟,中、下两层横梁由三具铜人和一根漆绘青铜圆柱承托,虽然称作“钟簴铜人”形象是武士,但身材修长,腰身纤细,腰间以腰带和佩剑作装饰,仍然不失刚勇之美。

钟簴铜人 湖北省博物馆藏

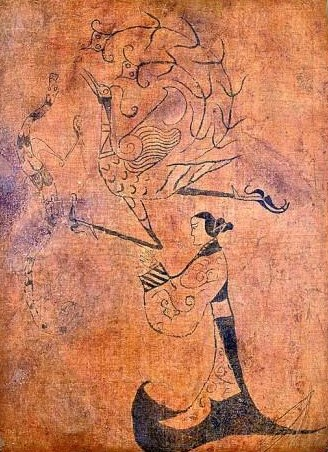

长沙陈家大山楚墓中的帛画《人物龙凤图》中人物,也反映出先秦楚人对细腰美的欣赏。帛画中身着楚式曲裾袍的妇女,双手合十静立,呈左向侧面状,宽袖长裙搭配细腰,是典型的“小腰秀颈、若鲜卑只”(《楚辞·大招》)的楚地细腰美女形象。曳地裙裾与宽博下垂的琵琶袖衬托出女性纤细柔弱的身姿,与人物上方瘦长灵秀的凤鸟和卷曲如“S”形状的龙相互呼应,充分体现出楚国人好细腰的审美情趣。另外,在出土的楚国彩绘木俑和漆奁上所绘舞女的服装上,都彰显楚人好细腰的审美时尚。就视觉效果而论,纤细的腰身拉伸了身体的比例,修长的身段是楚人心目中的美女必备条件。楚服中“衣裳连属”的形制及剪裁的尺度,凸显了造型纤长的人体曲线美。这种 “楚式袍”的细腰柔美,自然与老庄“尚柔”思想相吻合。

人物龙凤帛画 湖南省博物馆藏

其三,从出土文物中的楚舞来看,也体现出楚国人好细腰的审美倾向。据《淮南子·修务训》中描绘楚舞:“绕身若环,曾挠摩地,扶旋猗那,动容转曲,便媚拟神,身若秋药被风,发若结旌,骋驰若骛。”[9] “绕身若环”“动容转曲,便媚拟神”“骋驰若骛”,如此轻柔、曼妙、迅疾的曲线律动之美,非细腰不可。

众所周知,舞蹈是一种肢体语言,通过舞动肢体来表达内在的情感,钟嵘《诗品序》所谓“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏”[10] 即是。楚舞讲究以腰为轴,成为上下身舞动的总枢纽。腰肢的细软是形成舞蹈轻盈、婉转、流动轻柔之美的必要条件。出土文物中所呈现的楚舞,曾是战国时期楚国宫廷流行的“翘袖折腰”之舞,婀娜多姿的宫廷舞蹈不仅优美动人,而且给人以空灵神秘之感。

到汉代,由于汉高祖刘邦乐楚声,尤好楚舞,而其宠姬戚夫人更是“善为翘袖折腰之舞”,汉武帝时的李夫人“妙丽善舞”,汉成帝时的赵皇后“学歌舞,号曰飞燕”,楚国的翘袖折腰之舞风行汉代四百余年而不衰。当我们从出土的汉画像石、舞俑、玉佩等文物中仍然能一览“翘袖折腰”的舞姿,感受到楚舞对汉代的深远影响。

西汉海昏侯刘贺墓出土的战国玉舞人

西汉玉舞人 西安博物院藏

2010年8月西安市汉宣帝杜陵出土的玉舞人,现藏于西安博物院,是迄今发现有明确出土记录,体型最大,等级最高,而且也是唯一两件相连的俏色立体圆雕玉舞人,也是汉宣帝御用之物。它是汉代宫廷最为流行的“翘袖折腰之舞”最生动的写照。

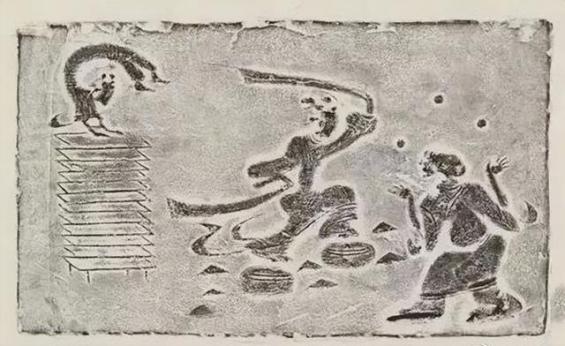

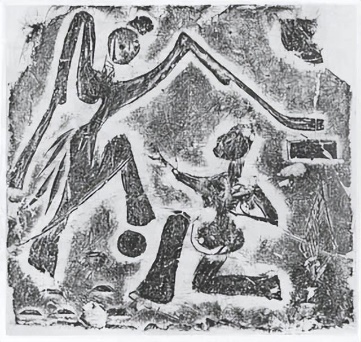

另外,在河南南阳、江苏沛县、四川彭州、山东历城等地出土的各种汉代画像砖中,都体现楚舞腰肢纤细、体态轻盈特征。[11] 正所谓“振飞縠以长舞袖,袅细腰以务抑扬”(东汉崔骃《七依》)是也。

七盘舞画像砖 四川博物馆藏 盘鼓舞画像砖拓片 河南博物院藏

学界关于汉代画像砖的研究已很深入,成果也很丰富。此处只是略举两例,以作说明而已。上述列举的无数出土文物充分说明:楚人崇尚细腰之美是一个不争的事实。综上所知:“楚王好细腰”的艺术生命与人的生命是相互生成的,人在艺术的审美活动中美化了自身,艺术则在人的生命活动中获得了生存的价值,当今出土面世,必然流传永久。

三、楚人崇尚细腰之美的原因

任何一种审美生成必然有其原因所在,如基因、环境、文化和个人经历等等,就楚人崇尚细腰之美的原因而言,则主要在如下两个方面:

首先,古今中外,细腰常常被视是女性魅力的象征。如英国在维多利亚时代,纤细的腰部被认为是高贵和优雅的象征,妇女以高腰的设计强调整体的修长感,在胸前和腰部强调曲线的抓褶、抽褶裁剪,这种明显的束腰特征,体现出女子的修长感又不失丰满,能让穿着比例更加完美。当时在英国王室女人的影响下,上流社会的女性采用木板、鲸骨和金属条做成束腰内衣,以达到细腰之美。直到二十世纪,束腰风气才逐渐消退,但现在女人的杨柳细腰还是被认为是美女的一项标准,女性大多以舒适为主,采用一些塑形内衣以凸显腰部的柔细,并非刻意而为。另外,只要我们看看美国电影《乱世佳人》中郝思佳使劲抓住床柱,要女仆拼命帮她把腰束得再细一点的细节,就知道,无论是十九世纪的欧洲女性还是二十世纪的美国女性都是非常注重细腰之柔美的。

中国古代自“楚王好细腰”之后,汉代也推崇细腰之美,最典型的人物莫过于赵飞燕了,汉代就有人说她“长而纤便轻细,举止翩然,人谓之飞燕。”(《飞燕外传》)宋人秦醇的《赵飞燕别传》称:“赵后腰骨纤细,善踽步行,若人手持荏枝,颤颤然,他人莫可学也。”[12] 这里所说的“踽步”是指躬身曲步而行的舞蹈动作,所谓“荏枝”,则是形容其柔如柳枝。汉代崇尚女性“体轻”“细腰”的柔美,可能与女史学家班昭在《女诫·敬慎》中提出的审美观念有联系,她所强调的是:“阴阳殊性,男女异行。阳以刚为德,阴以柔为用,男以强为贵,女以弱为美。”[13]这种“女以弱为美”的审美导向,甚至导致了整个魏晋六朝时期都崇尚“仪静体闲,柔情绰态”的女性审美观。如《梁书.羊侃传》记载梁朝时的“儛人张净琬,腰围一尺六寸,时人咸推能掌中儛”[14] 即能说明其现象。唐代虽有以胖为美之说,但实际上,唐人评价美女的标准,也是以身材苗条为尚。据《次柳氏旧闻》《唐语林》等文献记载,唐明皇的儿子肃宗李亨还是太子的时候,唐明皇就让高力士“亟选人间女子细长白者五人,将以赐太子。”[15] 白居易也是以“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”而显摆于人。再证之于刘希夷的《公子行》“愿作轻罗著细腰,愿为明镜分娇面。”李贺《将进酒》“吹龙笛,击鼍鼓,皓齿歌,细腰舞。”白居易《和春深二十首》“秋千细腰女,摇曳逐风斜。”这些诗句足以证明唐人喜好女子细腰也是其时尚。

古人喜好女子细腰的例子不胜枚举,除了诗词,辞赋中如曹植的《洛神赋》也有“肩若削成,腰如约素”的描写,谢灵运的《江妃赋》化用《楚辞》“小腰秀颈”而有“小腰微骨,朱衣皓齿”的描绘。小说中的相关描述更多,如蒲松林《聊斋志异》中的《细柳 》,形容女子的腰细为“飘袅可爱”而被称为“细柳”,《葛巾》中的女子也是“纤腰盈掬”,《绿衣女》中女子也是“腰细殆不盈掬”,干宝的《搜神记》卷十八中专门写了一个《细腰》的故事等等,虽然离奇,但足以说明女子好细腰的审美观自古而然。

时至当今,细腰仍然是女子形体美的一大特征,无论是腰肢动态的柔韧美,还是静态的曲线美,无不洋溢着青春活力的健康美和弹性美。女人精致的五官可能给人以深刻的印象,而她曼妙的身姿、玲珑的曲线可能会给人以一种无穷的遐想。曲线美成为当代成熟女性一种自信的表现,相对于其它形体的女性拥有着更加自信的心态和更加坚定的个性,并且将这种自信传递给其他人,并影响她们的情感和态度。

其次,楚人生活在水乡泽国这种独特的地理环境之中,强烈感受到水的灵动与柔性,大自然的柔美形态启迪了人们对人体美的审美思维,从而影响到楚人对细腰之美的崇尚。明代楚人袁中道云:

凡慧则流,流极而趣生焉。天下之趣,未有不自慧生也。山之玲珑而多态,水之涟漪而多姿,花之生动而多致,此皆天地间一种慧黠之气所成,故倍为人所珍玩。 [16]

此处言楚地山之玲珑而多态,水之涟漪而多姿,花之生动而多致,与人之“小腰秀颈”“丰肉微骨”的妖娆之美,是在水乡泽国的地理环境中自然生成的。相对于南方而言,北方中原地区土厚水深,缺少产生浪漫生活与艺术的地理环境与文化环境,儒家的实践理性精神与土厚水深的地理因素,决定了北方对“硕人”的推崇。如《诗经·卫风》中那首《硕人》,描绘庄姜出嫁时的形象是身材高大:“硕人其颀”“硕人敖敖”,《诗经·唐风》中的《椒聊》,也以欣赏的笔触,描绘女性身材高大:“彼其之子,硕大无朋”“彼其之子,硕大且笃”。这位采椒女健康、丰满,而且高大,故闻一多的《风诗类钞》和程俊英的《诗经注析》以为“欣妇人之宜子也”。还有如《诗经·邶风》中《简兮》,描绘女子在观看盛大“万舞”表演时,表现出对“硕人俣俣”的领队舞师的欣赏态度,同样也显现出北方人对高大英武形象的推崇。其实,早在殷商时期,天论男女,高大英武的形象总是受人崇尚,如《荀子·非相篇》中所谓“古者桀纣长巨姣美,天下之杰也”就是最为典型的例子。毫无疑问,南、北方对人体美的崇尚与地理环境有着密不可分的联系。

南方的秀丽山川启迪了楚人的审美思维。当我们审视大自然,总是有许多奇妙不可言的曲线,如起伏的山峦,连绵的云海,曲折蜿蜒的河流、溪水、小径,以及随风款摆的杨柳,婀娜多姿的藤蔓,还有莺歌燕舞、鱼跃鸢飞的情景,无不给人视觉的韵律感,人的视线随着曲线移动,带来生动活泼的生命律动和优美的情绪感染。大自然启迪了人的审美思维,如按曲线美的律动来构筑南方园林,可谓经典之例。园林艺术中流水的回环潆绕、草木的掩映露藏、路径的曲折通幽等勾勒出文人墨客赏心悦目的园林梦。园林的曲线律动源于大自然,正因为得到大自然的启迪,人们才创造出如诗如画的园林景观,故陈从周先生说,

画家讲画树,无一笔不曲,斯理至当。曲桥、曲径、曲廊,本来在交通意义上,是由一点到另一点而设置的。园林中两侧都有风景,随便曲折一下,使行者左右顾盼有景,信步其间使距程延长趣味加深。[17]

所以,曲线之美并非是女性人体美的专利,举凡绘画、摄影中曲线构图的方式,当景物呈S形曲线的构图形式时,则有延长、变化的特点,看上去有产生优美、雅致、协调的韵律感,高明的画家和摄影师总能利用曲线构图而呈现出优美的画面。因为与直线相比,曲线是最具有美感的线条元素。然而,较之大自然与人类的任何艺术创作,人类女性形体的曲线律动是美中之最美,因为大自然与人类的任何艺术创作中没有哪一种曲线,比美丽女性人体的曲线更柔和、更生动、更富于变化而富有韵律感的了。

当人们审视女性自然造化的曲线律动,自然会发现,女性腰部的形态主要由两侧圆柔状曲线来体现,加上胸部凸起与臀部的曲线变化,女性的腰部构成了躯体醒目的弯曲形状,如果从侧面来看,女性柔美的曲线一定是从上至下由胸、腰、臀、腿构成的 “S”形曲线。丰盈坚挺的胸部通过玲珑纤细的腰部,流畅地连接丰润圆翘的臀部,上下呼应,构成了人体跌宕起伏的三步曲。所谓楚人好细腰正是楚人长期形成的对女性身材美的一种审美观照。当然,真正的美人是内在美与外在美的综合体现,决不仅限于身材,故清人张潮《幽梦影》说:“所谓美人者,以花为貌,以鸟为声,以月为神,以柳为态,以玉为骨,以冰雪为肤,以秋水为姿,以诗词为心,吾无间然矣。” [18] 但真正的美人也决不能缺少“以柳为态”的细腰美,这是外在美的必然要素。所以有人说“美最大限度地蕴藏在精确的曲线中”,女性形体是被造物主创造的最完美的艺术品,而其细腰对于均衡、稳定、统一协调女性人体曲线起着至关重要的作用。

由上述澄清与还源的文字可知,所谓“楚王好细腰,宫中多饿死”“楚王葬尽满城娇”纯属后世文人出于批评现实的需要,借题发挥的虚构故事,结果让楚王背了几千年的骂名,而实际上楚人好细腰是一种世代延续的审美好尚,反映出楚人对女性人体美的审美追求,同时也反映出楚地文化的浪漫艺术特质,楚文化是一种艺术的文化,是一种将生活的美发挥到极致,将艺术发挥到一个灵性高度的文化。而楚人好细腰不过是其中的一种表现特点而已。

注释: